为大力弘扬教育家精神,发扬“严谨治学、甘为人梯”精神,充分展示新时代我校教师弘扬教育家精神、落实立德树人根本任务、践行高尚师德师风的生动故事,持续推进学校教师思想政治和师德师风建设工作,学校组织开展“严谨治学、甘为人梯”——讲述我(我们)的育人故事案例征集活动,并对已报送的优秀育人故事案例进行了评选,新金属材料全国重点实验室尚成嘉教授荣获二等奖!

钢铁报国铸就强国筋骨,倾心育才熔炼时代栋梁

尚成嘉,北京科技大学新金属材料全国重点实验室教授,从事先进钢铁材料的研究与教学工作,至今已有三十七载春秋。回首这段漫长的岁月,他的工作重心始终围绕着两件事:一是深耕钢铁材料的前沿科技,致力于解决国家重大工程中的关键材料难题;二是倾心尽力培养材料领域的青年才俊,看着他们从懵懂学子成长为支撑行业发展的栋梁之材。今天,他想分享的,正是他这三十七年育人路上的一些感悟与实践。

一、“导而弗牵”助成长,育就英才攀高峰

在指导学生方面,他始终秉持着“导而弗牵”的理念。治学之路犹如攀登险峰,需要学生自己一步一个脚印去探索和征服。他的角色,更倾向于在学生们遇到瓶颈时,凭借对学科脉络的把握和科研实践的积累,点明关键,助其豁然开朗。在共同攻坚克难的过程中,师生之间建立了深厚的情谊,也实现了对学术的共同追求。迄今为止,他已培养了百余位研究生,其中已毕业26名博士和60余名硕士。令他深感欣慰的是,学生们如今活跃在祖国建设的各个重要岗位:十余位青年才俊在北京科技大学、上海交通大学、中国石油大学、哈尔滨工程大学等高等学府传承薪火;二十余位技术骨干则在宝武、鞍钢、首钢、沙钢、湘钢、兴澄特钢等国内大型钢铁企业的研发生产一线发挥着核心作用,推动着行业进步。

二、搭国际交流平台育人才,推动国际学术合作培尖兵

他深知开拓国际视野对于前沿领域人才培养的重要性。因此,多年来他积极利用自身的学术网络,努力为学生搭建国际交流与合作的平台,已累计选派了十余人次赴境外进行短期访学或联合培养。这些经历中,有几个时刻尤其令他难忘。2009年,在国家“西气东输”工程用高性能管线钢研发成功后,为了深入探究微合金化的物理冶金机理,他促成了与巴西矿业公司(CBMM)及加拿大麦克马斯特大学的深度合作。他选派博士生前往麦克马斯特大学开展联合研究,系统揭示了含铌微合金低碳钢在热机械轧制过程中的再结晶行为,创新开发了铌微合金化钢控轧晶粒细化工艺技术。这项突破性的研究成果,也赢得了国际铌科学技术领域的最高荣誉——Charles Hatchett奖。这不仅是中国学者在该奖项上的首次突破,更是保持着该奖项设立以来唯一由来自中国的团队获此殊荣的记录,这份自豪感至今记忆犹新。

指导学生获Charles Hatchett奖

2013年,在他们承担的第三期钢铁材料"973"项目取得突破性进展之际,他再次推动了与台湾大学和麦克马斯特大学的战略合作。他亲自筹措经费,选派了多名硕博研究生等赴台湾大学进行透射电镜的精细表征研究,并帮助学生通过国家公派渠道赴麦克马斯特大学进行为期一年的联合培养。在他的指导下,学生在“多相-亚稳-多尺度”(M³)组织调控理论研究中取得了优异成果,发明了低碳低合金钢中多相组织、亚稳奥氏体与多尺度析出协同调控技术,发展了第三代高强高塑高韧低碳低合金原型钢。这项技术后来成功应用于高强韧低屈强比桥梁钢、海工钢及高层建筑钢等关键产品的研发。2018年国家技术发明奖提名期间,他综合考量科研贡献与青年人才培养需求,推举学生作为核心完成人整理申报材料。当得知学生荣获国家技术发明奖二等奖时,作为导师,他深感欣慰——能见证学生在专业领域绽放光彩,这份欣喜远超个人荣誉带来的振奋。

三、育心亦育才,助学明方向

培养学生的过程,远不止于学术指导。科研之路本就充满探索的艰辛,实验验证中的反复试错与学术成果完善中的多轮打磨皆是必经之路。当学生遭遇挫折、感到迷茫时,及时的鼓励、共同分析原因、帮助重建信心至关重要。他积极创造机会让他们接触国内外顶尖学者,鼓励并支持他们参加学术会议作报告、展示成果,拓宽视野。在生活中,他也尽力在他们面临人生抉择时给予建议和开导,为他们的成长铺路搭桥。看到学生获得北京科技大学校长奖章、冶金行业最高荣誉“宝钢奖学金”等多项荣誉,以及众多学生荣获优秀学位论文、北京市优秀毕业生等称号,那份欣慰之情难以言表。

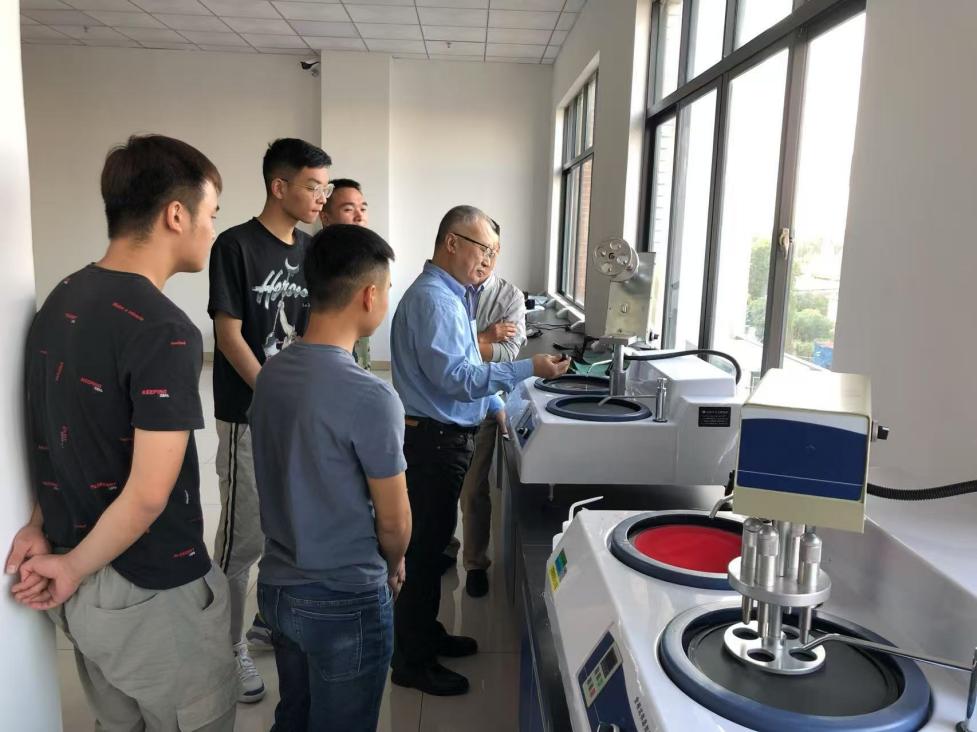

指导学生实验操作要领

四、攻坚“卡脖子”技术难题践初心

贯穿他育人实践始终的,是一个坚定的信念:他们所研究的钢铁材料,最终要服务于国家重大战略需求,解决那些“卡脖子”的技术难题。这份沉甸甸的责任感与使命感,他希望能够深深植入每一位学生的科研血脉。因此,他总是努力将学生们的研究课题与国家最紧迫的重大工程需求紧密结合。为了支撑横跨天堑的“沪苏通长江大桥”,他和学生们一起攻关,成功开发出性能优异的500MPa级低屈强比桥梁钢;为保障“超大型集装箱船”的航行安全,他们突破了技术瓶颈,研发出100mm厚特厚止裂船用钢;为了确保“海基二号”深海平台在极端海洋环境中的可靠服役,他们开发了100mm厚高可靠性、高服役安全海工钢;面向尖端“璇玑系统”的特殊要求,他们合力攻克了高强韧耐疲劳无磁不锈钢的国产化难关。这些挑战,无一不是他和学生们在国家需求的召唤下,在实验室和工程现场反复探索、协同攻坚的成果。他将这种模式视为“工程-材料-育人”的深度融合。当学生们亲眼见证、亲手触摸自己参与研发的材料,化身为国家工程的筋骨、巨轮的铠甲、深海的基座时,“钢铁报国”便不再是抽象的概念,而是化为融入血液的深切责任与无上荣光。

三十七年光阴荏苒。回望育人之路,最让他感到充实与自豪的,莫过于以国家重大工程为熔炉,以关键材料研发为砺石,与学生们共同锻造支撑强国梦想的钢铁脊梁,同时也锻造了他们自身——成为兼具顶尖科研实力与赤诚报国信念的时代栋梁。这,便是他作为一名教师,毕生追求的价值所在。

与团队学生合影